- ホーム

- ブログ

ブログ

2022/07/08ブログ 暮らしにもっと「いいね!」を。

アメブロはこちらから

(※2022年7月以前の記事はアメブロに掲載しております)

【子育て】入学前にやってよかったこと(収納編)

2023/02/13

年が明け、就学前のお子さまがいるご家庭では、就学準備に取り掛かっている方も多いのではないでしょうか。

今回は、我が家の子ども3人の就学前にやってよかったことを収納編として紹介します。

小学校入学が見えてきた! 準備はどうすれば?

2月も半ばですね。

就学前の準備に取り掛かっているご家庭からよく聞かれるのは、収納をどうしたら良いですか?

というお悩みです。

我が家の3人の小学校就学を通して見えてきたのは「あれこれ先走らないで準備すること」と「(収納の仕方、場所を)細かく決めすぎないこと」です。

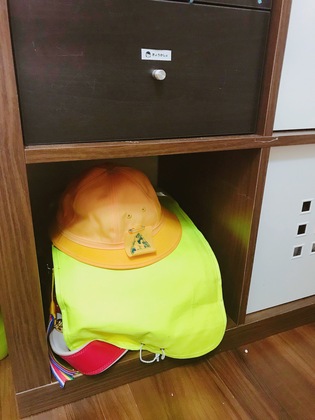

置き場所を決めるのは3つのものに絞る

3人の就学を通して、就学前に収納場所を決めておくのは、最低この3つで大丈夫です。

1)ランドセル

2)教科書(ノート)

3)プリント

ランドセルは、置き場を決めておかないと、子どもも適当な場所に置いてしまいます。

リビングに置きっぱなし…ということが増えていきます。

もちろん置き場所をリビングに決めたらそれでOKです。

教科書(ノート)とプリント類もランドセルの近くに収納する場所を確保しておきましょう。

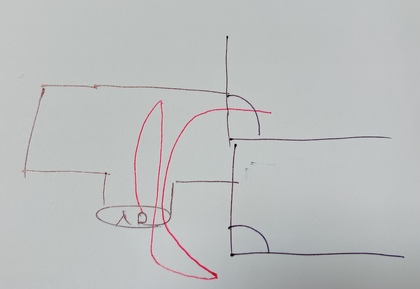

朝の登校前と帰宅後の同線をイメージして

それでは、それらのものをどこにおくのが良いのでしょうか?

まずは、朝(登校前)と帰宅時(下校後)の子どもの動きを確認することから始めてみましょう。

上のイラストのような感じで簡単に子どもの動きを線で書いてみるのもおすすめですよ。

子どもの動きに沿って収納場所を決めるのが良いでしょう。

子どもに面倒な動きを求めても長続きしません。

子ども部屋に収納するのであれば、入ってすぐに収納できるように部屋の入り口の近くに収納場所を設けましょう。

リビング学習をする予定であれば、リビングに収納場所を確保するのも良いでしょう。

細かく決まりを決めすぎて反省

私の場合、第一子の長男の入学時は、不安や心配が多く、事前にあれこれ細かくルールを決めすぎた記憶があります。

その結果、親子でルールに縛られて大変になってしまいました。

第二子以降は、その反省から、ある程度の決まりや枠を作っておき、入学後に流動的に変更するようにしました。

嬉しいはずの子どもの入学が「大変」「面倒」なものになってしまっては悲しいですよね。

親子で楽に動けるしくみ作りを大切にしたいですね。

【収納】取り出す、戻すが楽ちんに! ヨーグルトカップで引き出し収納

2023/02/08

我が家の子どもたちのハンカチやティッシュなどを収納しているのは、キッチンバックの収納棚の引き出しです。

その引き出しは、収納量は確保できるのに、すぐにごちゃごちゃしてしまう場所でした。

そこでごちゃつき解消のためにヨーグルトカップを使ってみたところ、スッキリと収めることができるようになりました。

初めは空き箱で空間を区切ったけれど…

幅と奥行き、深さのある引き出しは、収納量が確保できるものの、空間を区切って使わないと物が探しにくく取り出しにくと感じました。

そこで初めは、引き出しに空き箱を入れ、空間を区切ることにしました。

しかし、使っていくうちに問題が…。

3人が好きなように出し入れしていると、あっという間にぐちゃぐちゃになってしまったのです。

ここでの問題は、うまく区切れたと思う箱のサイズが子どもにとって大きかったこと。

子どもは、箱の中には収められるものの、箱の中で整える、ということまではやりません。

なんとなく雑然とした収納になっていました。

空間を区切るサイズをより小さく変更

そこで、空間を区切るため、もう少し箱のサイズを小さくすることにしました。

市販の収納ボックスを買いに行く前に目についたのが、家にあったヨーグルトの空きカップ。

まずは、収納の一部をヨーグルトカップにして様子をみることにしました。

ハンカチを入れてみると、ヨーグルトカップ1つにタオルハンカチが2枚入ることもわかりました。

ヨーグルトカップを増やしてよかったこと

その後、ヨーグルトを消費するごとにカップの数は増えていき、現在はこのようになっています。

ヨーグルトカップで仕切ることで、子どもにとって取り出しやすいだけでなく、家族みんなが

自然とカップの中に収納しようと意識するようになったのです。

こうした意識が引き出しの整然さをキープしてくれるようになったと実感しています。

ヨーグルトカップを試してみるまでは、まさかヨーグルトカップが収納に活用できるとは、思いもよりませんでした。

でも、実際に使用してみると、使い勝手はとても良く、今では手放せない存在になっています。

水や汚れに強いヨーグルトカップは、引き出しだけにとどまらず、冷蔵庫や冷凍庫でも使えそうです。

わざわざ収納ボックスを購入しなくても、こうした空き容器を収納に活用することで、「自分は資源を有効活用している。」という満足感と節約の両方を手に入れることができました。

【子育て】生理を前向きに捉えて欲しい と選んだ品

2023/02/03

思春期女子を持つ親の悩み

小学生中〜高学年の女子がいるママ友たちとの話題で多く聞かれるのが、子どもの初潮、生理に関する話題です。

「何を」「いつ」「どのように」「誰が」「どこまで」伝えるのか…。

これが悩ましいのです。

学校でも宿泊行事の前には生理について教える場面を設けてくれたりしますが、学校によっても内容は異なるようです。

家庭でも定期的に生理を話題に上げて、子ども(息子含め)に伝えていく必要があるな。

と感じてます。

私がその話題をスムーズに進めるために活用したのが、Makuakeで購入したサニタリー商品でした。

グッズを活用して母の気持ちを伝える

自分の経験を振り返ると、、、

初潮を迎えたときに、母があらかじめ準備してくれていたサニタリーグッズを出してくれてとても安心したのを思い出します。

そこで私もサニタリー商品を前もって準備して、子どもたちと話そうと思ったのです。

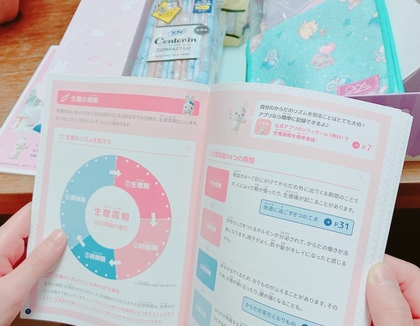

事前にMakuakeにて購入していた商品、サンスタールナプロジェクト

「First Runa Gift」セットが2023年1月末に届きました。

(現在プロジェクトは終了、2023年2月に一般販売がスタートする予定です。)

かわいいギフトボックス入りで娘も大喜び!

中身は、ハンカチ型ポーチ、サニタリーショーツ、

ナプキン(夜用、昼用)、ガイドブック2種

ガイドブックもカラフルで可愛いデザイン。

このグッズが届いたのをきっかけに生理について話す時間が持てました。

娘の「使うのが楽しみ」という言葉が聞けたことが嬉しかったです。

ちょっとした反省も…

このグッズの力を借りて生理についての話題はスムーズに話せたものの、

こんな反省点もあります。

子どもたちが小さい頃から、私が生理になると

つい「生理だからイライラしちゃって…」とか「生理だからお腹が痛いくて眠い」など言ってました。

これが娘たちに「生理は面倒なもの」と伝わってしまっていたな。と反省する点です。

グッズの活用でできる親子コミュニケーション

今回のグッズのように子育ての「困った」を解決に導いてくれるグッズが、

探せば見つかる時代なんですよね。

このようにグッズに頼りつつ、親子で話をするきっかけが作れたら良いですよね。

【試してみた】プラごみかさ減らす工夫

2023/02/01

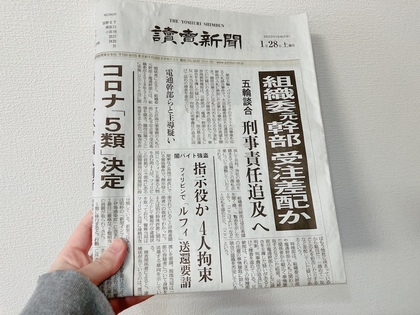

LOの先輩が読売新聞の取材を受けました!

神奈川県在住のライフオーガナイザー佐藤美香さんが読売新聞の取材を受け、その内容が

「プラごみのかさを減らす工夫を…」という見出しで記事にまとめられています。

プラごみ問題

家庭ゴミの中でも割合が多く、かさもあるプラごみ。

プラごみがあると、ゴミ袋がすぐにいっぱいになってしまいませんか?

今回の新聞記事では、そんな悩みに寄り添った解決法を美香さんが提示してくれています。

「折りたたむ」

「切って細かく」

「熱で軟らかく」

どれもやってみると明らかにゴミのかさが減ります。

この3つの中で私が一番「この方法すごい!」と思ったのが、熱で軟らかくする方法です。

〜試してみた〜 熱でプラごみを軟らかくする方法

記事の中で紹介されていた、熱でプラごみを軟らかくする方法。

これを卵のパックでやってみました!

まずは、小さくカット。これだけでもかさを減らすことができるのがわかります。

フライパンの上にこのパックゴミを乗せ、その上から熱湯をかけてみました。

熱湯は、「ゆで卵を作ったときのお湯」!ここも無駄なく使いましょう〜

どんどんプラごみが縮んでいくのが分かります。

この様子を子どもに見せたら喜びそうです!

最終的に1枚あたりの薄さはこのようになりました!

くぼみがなくなり、厚みは薄くなっています。

自分に続けられそうな方法を選ぼう!

毎日暮らしの中で大量に放出されていくプラごみ。

出るものは仕方ない。と諦めるのではなく、今回のようにかさを減らす工夫をしてみたり、

プラごみをあまり出さないように買い物の仕方を変えてみるのも良いかもしれません。

「プラごみのかさが減るとなんか嬉しい」

こんな気持ちになれたら良いですよね。

いずれにしても自分が無理なく、楽しく続けられる方法を選んでみましょう。

それが暮らしを楽しめる秘訣なのかもしれません。

関連エントリー

-

【記事掲載】3LDKマンション・5人家族でスッキリ暮らす!省スペース日用品の選び方5選

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】3LDKマンション・5人家族でスッキリ暮らす!省スペース日用品の選び方5選

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】やさしい風でしっかり冷える!Levoit Classic 36インチ タワー

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】やさしい風でしっかり冷える!Levoit Classic 36インチ タワー

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【ピックアップ】この記事読まれています!『無印良品シリコーン蓋』

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【ピックアップ】この記事読まれています!『無印良品シリコーン蓋』

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】0円収納が8月月間ランキングベスト5に入りました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】0円収納が8月月間ランキングベスト5に入りました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】0円収納が2025年1〜8月のランキングベスト3になりました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】0円収納が2025年1〜8月のランキングベスト3になりました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ