- ホーム

- ブログ

ブログ

2022/07/08ブログ 暮らしにもっと「いいね!」を。

アメブロはこちらから

(※2022年7月以前の記事はアメブロに掲載しております)

【シニアの片づけ】遺品整理を依頼する前にできること

2022/11/29

遺品整理の現実

昨日、私が所属する一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会主催のセミナーを受講し、シニアの片づけの学びを深めました。

講師は、遺品整理業者「メモリーズ」の横尾将臣社長です。

昨年の協会カンファレンスでも横尾社長が登壇され、お話を聞いたのですが、

いつもリアルな遺品整理の現場の写真やお話にぐっと入りこみ、感情を持っていかれます。

「遺品整理は決して穏やかな現場だけではない。」さまざまな現場を経て発せられた横尾社長の言葉に気持ちが引き締まります。

遺品整理の前にできること

生前整理が進んでいると健康寿命を伸ばすことにもつながります

人が亡くなった後にその人の持ち物や家財などを整理し処分することを遺品整理と言いますが、

亡くなる前に取り組める整理もあります。

それは「生前整理」や「福祉整理」と言われるものです。

どちらかというと遺品整理は、一気に片づけてものを処分するイメージですが、

「生前整理」の方は、ものを整理したい人の気持ちをじっくりと伺いながら整理を進めていきます。

この部分は、私たちライフオーガナイザーが得意とするコンサルティング型片づけが活きる場面でもあります。

さらに私たちシニア生活環境オーガナイザーは、シニアの特性を深く学んでいます。

クライアントであるシニアの方やご家族に寄り添った提案ができます。

「シニア生活環境オーガナイザー」に相談を!

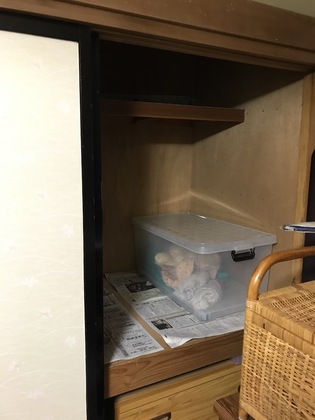

シニアの片づけの現場で多いお悩みの一つ、押し入れの片づけの事例です。

お話を伺いながら作業を進めていきます。

ビフォー

アフター

この程度の物量、大きさの押し入れの片づけ作業は、シニアの方やご家族にお話を伺ったり、残すものを相談したりしながら1時間程度で作業できます。

整理しなくてはならないことは分かっているけれど…

「どこから手をつければ良いのかわからない」

「誰に依頼すれば良いのかわからない」

そのような方のサポーターとしてシニア生活環境オーガナイザーがおります。

生前整理に「早すぎる」「遅すぎる」はありません!

今の状況、お気持ちを話すことから始めてみませんか。

【暮らし】クリスマスをカウントダウン! 100均でアドベントカレンダー作り

2022/11/26

アドベントカレンダーとは

クリスマス時期が近づくと耳にする「アドベントカレンダー」。

12月1日から24日までカウントダウンしていくカレンダーのことです。

市販のものもたくさんありますが、我が家では、100均の紙コップを使って子どもが喜ぶアドベントカレンダーを作って楽しんでいます。

一度作ってしまえば、毎年繰り返し使えて便利ですよ!

紙コップでできる、アドベントカレンダー

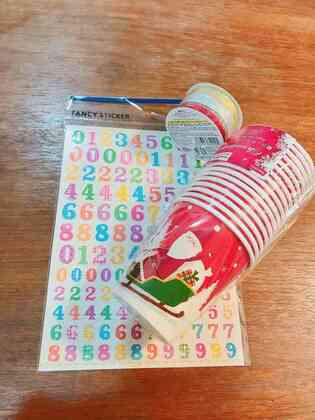

クリスマス前になると店頭にクリスマス柄の紙コップが並びます。

それを24個使ってアドベントカレンダーを作っていきます。

↑紙コップをチェーンにつなげたアドベントカレンダー

準備するものは次の4つです。

・紙コップ(24個)

・リボン(短いもの24本)

・数字シール(日付になります)

・中に入れるお菓子

全て100均で揃えることができますよ。

作り方

1)紙コップの端に穴を開ける

2)穴にリボンを通して結ぶ

3)紙コップに数字シールで日付をつける

1〜24日までの数字を貼り付けます。

4)カップの中にお菓子を入れます

こうして作ったカップをツリーに飾ったり、チェーンや紐に通して壁にかけても良いですね。

我が家の場合は、お菓子は前日の夜に次の日の分を入れています。

それを朝、子どもたちが食べています。

朝お菓子を食べさせるのに抵抗がある方は、都合の良い時間帯に入れてあげたり、食べる時間を決めると良いでしょう。

できる範囲で作ってみよう

アドベントカレンダーを24個分準備するのが大変な時は、12個でも10個でも5個でも大丈夫!!

クリスマスまでの時間を楽しみに変えられるアドベントカレンダー。

手軽に手に入るグッズで作ってみてはいかがでしょうか。

【リユース】義母の遺品(バッグ)を修理してリユース

2022/11/24

義母の遺品整理で残したもの

私の義母の遺品整理で残したものは、ゴールドのアクセサリーをメインにバッグ、お茶道具、書籍類です。

その中で私が譲り受けたのがバッグです。縦長で書類がたくさん入ります。

譲り受けた時は、底の部分と縫い合わせが壊れていたので、修理することにしました。

遺品のバッグを修理してリユース

修理して出来上がったのがこちらです。

直した部分は以下の2箇所です。

1箇所目は左右の底が切れていたので、その切れ目に同系色の皮をつけてもらいました。

2箇所目は上部の破れた部分を縫い合わせてもらいました。

このバッグの修理にかかった金額は、税込12,000円です。

修理期間は約1ヶ月でした。

修理、まずは見積もりを

「思い出の品をそのまま捨てるのはもったいない。」

そのような方におすすめなのが今回の事例のように修理してまた使うという方法です。

修理するには、まずお店の選定をしてから見積もりを出してもらうことが大切です。

見積額が想像以上に高いとか修理期間が高い…という場合は、他のお店を探したり、修理以外の方法を考えることが必要になります。

自分の意思を確認しよう

思い出の品をお金をかけて残したいのかどうか…これも修理を考える際に大切なことです。

「お金をかけても残したい、また使いたい」という場合は修理してリユースがおすすめですが、

「そこまでお金をかけて残すものではない…」という場合は、他の方法で手元に残すことや手放す、という選択肢もあります。

満足度が上がるリユースとは

今回は遺品を修理してリユースした事例を紹介しました。

修理したことで、義母の大切にしていたバッグをまた使えるようにできた!

という満足感が得られました。

リユースして良かったと思っています。

このように眠っていたものをまた生き返らせることができるリユースですが、

修理する場合はお金と時間がかかります。そこまでしてやる意味を見出せたら、その修理、リユースは価値があるものと言えるのではないでしょうか。

今回バッグの修理をお願いしたのは、「靴専科」さんです。

【買い物】グリーンショップ ハッピーバスケットを今年も申し込み♪

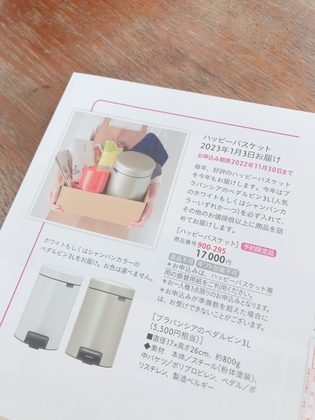

2022/11/11「暮しの手帖」グリーンショップ

雑誌「暮らしの手帖」の通販会社、グリーンショップの商品が好きで、会員登録をしています。

会員には、年に4回商品カタログが届きます。

中でも私が一番楽しみにしているのが、冬カタログ♪

なぜなら、年始に届く福袋「ハッピーバスケット」の案内が載っているからです!

今年も早速申し込みました!

今年のハッピーバスケットは、17,000円(税込)で、ブラバンシアのペダルビン3Lが必ずついてきます。(ペダルビンの色は選べません。)

そのほかの品物は、何がどのくらい入っているのか分かりません。

ちなみに昨年の中身はこんな感じでした↓

昨年のハッピーバスケットには、カシミアストールが入っていて、それだけでも元が取れた!

と感じました。

今回のハッピーバスケットは、2023年1月3日に届く予定です。

楽しみです〜!!

届きましたらまたレポートします!

【暮らし】収納ボックスを買う前に試したいこと

2022/11/10その買い物、必要?

片づけをするときにやってしまいがちなのが、

「まず、収納ボックスを買ってくること」。

これ、実はNGです!!

片づけの手順としては、ものの数を把握して、自分がどのくらい持っているのかを把握するためにまずは引き出しなどからものを出します。

そして、分類したり、手元に残すものだけ選んだりして、ものの数を減らします。

最後に収納する場所を決めて元に戻すものだけ戻します!

ここで収納ボックスが必要になることもあります。

↑カインズのスキットシリーズ

っみかさねもできて使いやすいですよ。

でも、収納ボックスを買いに行くのが面倒、採寸が面倒なんてこともありますよね。

そんな時のつよ〜い味方があるんです!!

収納ボックスの代用として使えるもの

我が家で収納ボックス代わりに使うことが多いのは、上の写真の3つです。

・ボックスティッシュの空き箱

・牛乳パック

・紙袋

です。

それぞれどのように使うかというと…

ボックスティッシュの空き箱は、主に仕切りに使います。

フタの部分をカットして引き出しの中の仕切りに使ったり、大きめの収納ボックスの中を仕切るためにも使います。

その他こんな使い方もします。

マスク入れとして使うのも便利です。

牛乳パックは、つなげて靴下用の収納に用いたり、開いて裏返して仕切りに使ったりします。

紙袋は、高さを変えられるので便利です。

これも深さのあるボックスの仕切りに使ったり、トイレでトイレットペーパーなどを入れて生活感を無くしすために使ったりしています。

このように片づけですぐに収納ボックスを購入するのではなく、まずは家にあるものを使ってみるのもおすすめです。

工夫次第で家にあるものも収納に活用することができますよ!

同じようなテーマで書いています、マイナビ子育ての記事も合わせてお読みください!

【暮らし】タオルの数、数えたことある?

2022/11/07タオルの適正数はいくつが正解?

片づけの現場でお客様に問われるのが、

「○○っていくつあれば良いのでしょう?」

というもの。

この○○がタオルであったり、おたまだったり、フライパンだったり、鍋だったり…

他のご家庭はどうしているのか気になりますよね。

我が家が持ちすぎなのかも…と思われる気持ちもよ〜く理解できます。

我が家のタオルの数の決め方

我が家では、タオルの数は洗い替えを考えて以下のように決めています。

風呂上がりに使うタオル→人数✖️2(5人✖️2=10枚)

洗面所の手拭き用タオル→2枚

トイレの手拭き用タオル→2枚

キッチンの手拭き用タオル→2枚

以上から、我が家で常に稼働しているタオルは16枚です。

メーカーや色味を決めるとラク!

タオルのメーカーや色味を決めておくと、タオルの買い物がとてもラクになるのでおすすめです。

我が家は、無印良品のフェイスタオルを愛用しています。

買い替えもラクですし、古くなったタオルは無印良品の店舗で回収しているので持ち込むようにしています。

買い替えの時期も毎年いつ頃と決めておくと良いですね。

新年を迎える前に新しいタオルに取り替える、というのも気持ちが切り替わって良いかもしれませんね!

関連エントリー

-

【記事掲載】3LDKマンション・5人家族でスッキリ暮らす!省スペース日用品の選び方5選

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】3LDKマンション・5人家族でスッキリ暮らす!省スペース日用品の選び方5選

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】やさしい風でしっかり冷える!Levoit Classic 36インチ タワー

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】やさしい風でしっかり冷える!Levoit Classic 36インチ タワー

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【ピックアップ】この記事読まれています!『無印良品シリコーン蓋』

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【ピックアップ】この記事読まれています!『無印良品シリコーン蓋』

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】0円収納が8月月間ランキングベスト5に入りました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】0円収納が8月月間ランキングベスト5に入りました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

-

【記事掲載】0円収納が2025年1〜8月のランキングベスト3になりました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ

【記事掲載】0円収納が2025年1〜8月のランキングベスト3になりました!

ライフオーガナイザー®︎の門傳奈々(もんでん なな)です。ご覧いただき、ありがとうございます。「空間」と「こ